- TOP

- >

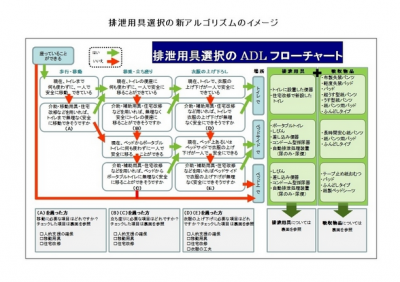

- 排泄用具の選択で介護者の負担軽減も

2013年5月26日 08:00

ケアマネジャーも適切にアドバイス

高齢者とされる65歳以上の人口が3,000万人を超えたと発表されています。自立支援や在宅ケアへ注目が集まっています。特に在宅ケアについては解決すべき多くの問題が指摘され、家族介護者の負担が最も高い介護は三大介護と言われる「入浴・食事・排泄ケア」の中の「排泄介護」とされています。

(@Press/ユニ・チャーム株式会社プレスリリースより)

このたび、ユニ・チャーム株式会社は、牧野 美奈子氏(NPO法人日本コンチネンス協会員)、小澤 拓也氏(社会医療法人協和会 加納総合病院)、小池 清貴氏(パラマウントベッド株式会社)と協力し、排泄用具選択のアルゴリズムを作成、その研究内容を、5月17日の「第26回日本老年泌尿器科学会」にて発表しました。

新アルゴリズムの特徴

座位保持の能力の確認からスタートし、「はい」「いいえ」で答えていくと、日常の生活の動作に応じた排泄の場所がわかり、適切な排泄用具と吸収用具の方向性が導き出せます。適切な用具選択を可能にし、人的介助や住宅改修、その他の福祉用具の必要性も検討できるようになっています。評価の過程で特定のフローを通過すると、チェックが入り、別紙の確認シートで詳細な検討ができ、個別のケアプランが作成できるという仕組みになっています。本人の残存能力を最大限に活用した自立支援と介助者の負担をなるべく軽減する排泄ケアの実現を期待しているとのことです。

作成の背景は

2012年8月、同当社が行ったケアマネジャーへの排泄に関する調査で、排泄用具が適切に使用されていない懸念があることがわかりました。在宅で導入される排泄ケアサービスは「福祉用具貸与・販売」がトップであるのに、選択や使用について適切にアドバイスのできる自信があるケアマネジャーは少なかったです。さらに、一般的に知られている排泄用具選びのアルゴリズムは複雑で、用具進歩への適応も不十分ということがわかりました。紙おむつを例にとると、テープ止め紙おむつと紙パンツが分かれていないなどです。

そこで、前記の協力者のもと、新たな排泄用具選択のアルゴリズムが作成されました。

@Press/ユニ・チャーム株式会社プレスリリース

http://www.atpress.ne.jp/view/35687

-->

記事検索

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ

新着ニュース30件